Daten und Fakten

- Gesamtlänge: B 1: 5,7 km und B 55: 8,8 km

- Verkehrsbelastung: Fast 27.000 Pkw und Lkw pro Tag

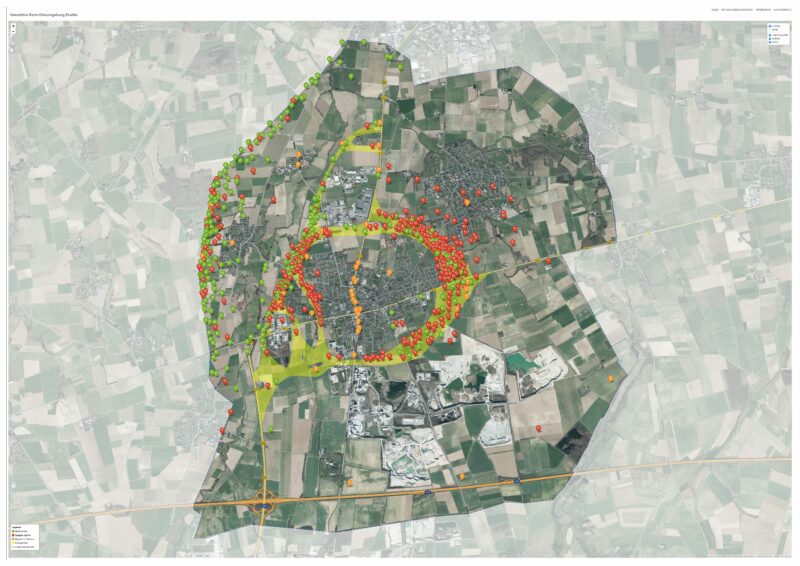

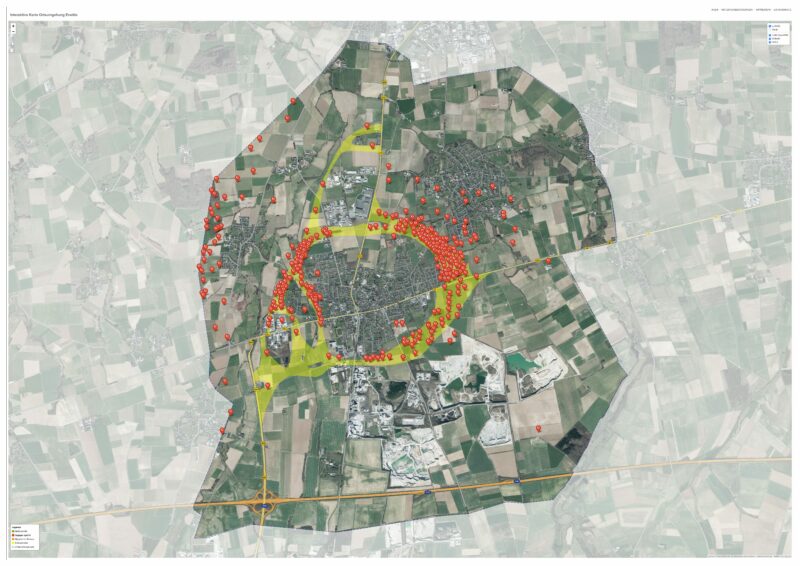

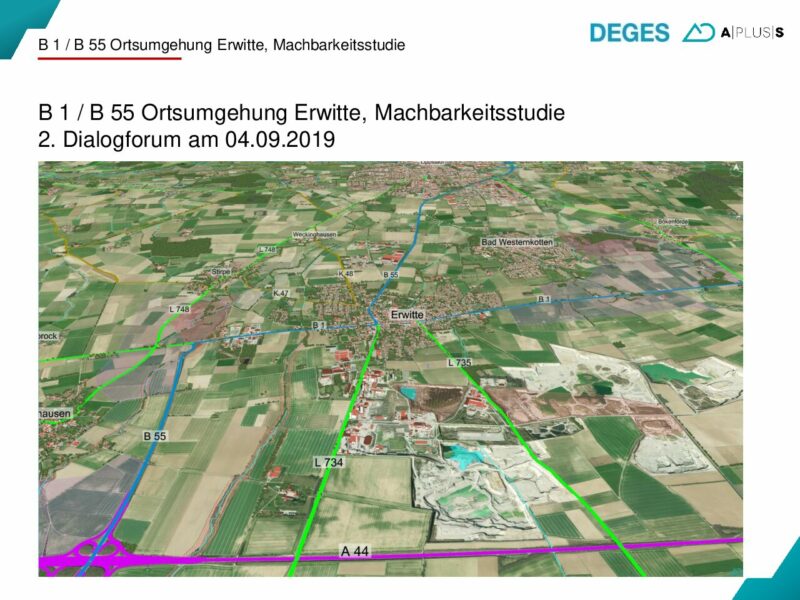

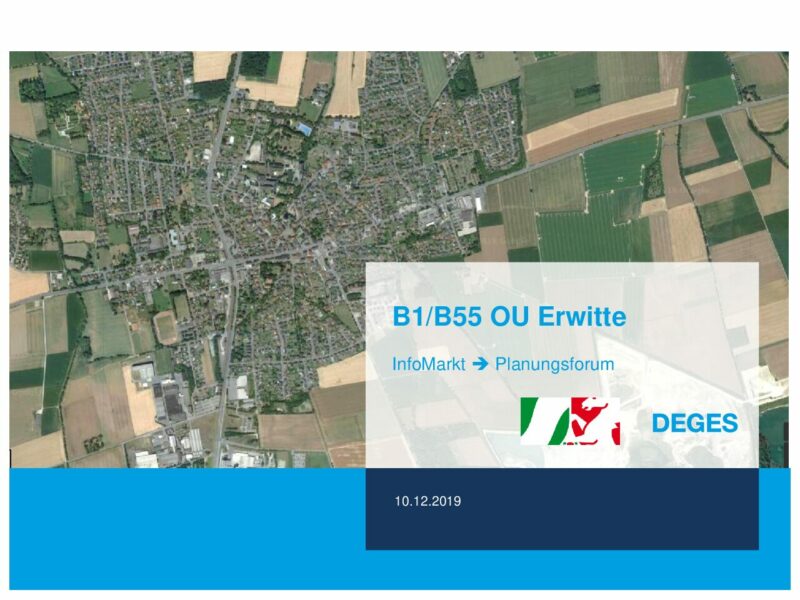

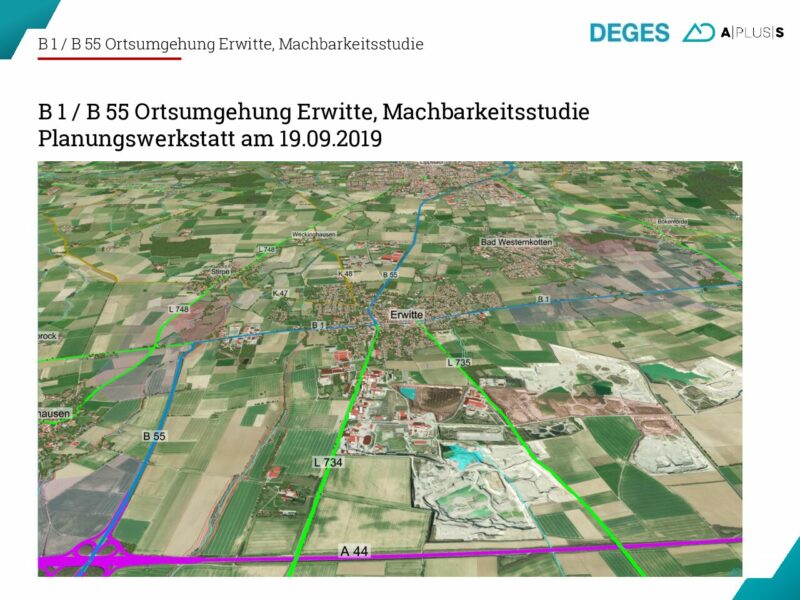

Karte

Projektbeschreibung

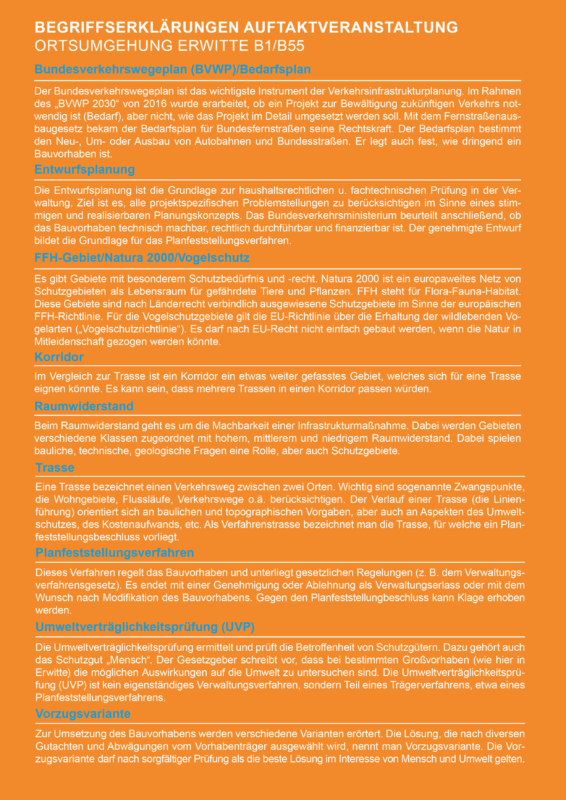

Die Stadt Erwitte ist durch die beiden Bundesstraßen B 1 und B 55 geprägt. Täglich fahren bis zu 27.000 Kfz durch den Ortskern. Im Bedarfsplan des Bundes (Bundesverkehrswegeplan 2030) steht der Bau der Ortsumgehung Erwitte im vordringlichen Bedarf.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die DEGES mit der Planung und Realisierung beauftragt. Das Projekt ist dort ausdrücklich als Kombination aus einer Neutrassierung der B 55 in Nord-Süd- und der B 1 in Ost-West-Richtung ausgewiesen. Die DEGES setzt dabei auf eine frühe und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung.

Zeitplan

Ausarbeitung und Konkretisierung der Planung

Durchführung von Untersuchungen des Baugrunds und der Grundwasserverhältnisse entlang der vorgesehenen Streckenverläufe und Bauwerke

Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens B55n / Linienfestlegung B1n

Bestimmung der Vorzugsvariante

Beginn des Dialogverfahrens

Projekthintergrund

In Erwitte treffen die beiden Bundesstraßen B 1 und B 55 aufeinander. Fast 27.000 Pkw und Lkw fahren pro Tag durch den Ort. Sie kommen aus Lippstadt und fahren südlich in Richtung der A 44 bei Anröchte und umgekehrt. Viele nehmen aber auch die Route über Erwitte als Verbindung zwischen der A 44 und der A 33 sowie dem Ziel Paderborn. Diese Verkehrsbelastung führt dazu, dass die Stickoxidwerte regelmäßig überschritten werden.

Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan gibt grünes Licht für eine Ortsumgehung. Als Vorhabenträgerin hat, die im Auftrag des Verkehrsministeriums NRW tätige DEGES verschiedene mögliche Korridore untersuchen lassen und die Vorzugsvariante für die Ortsumgehung Erwitte ermittelt.

Die Gutachter von FROELICH & SPORBECK haben bei der Auftaktveranstaltung am 20. Mai 2019 mögliche Korridore vorgestellt. Die gesamte Präsentation finden Sie im Download-Bereich. Über den folgenden Link gelangen Sie zu den Projektinformationen des Bundes zum Bundesverkehrswegeplan 2030.

Im April 2022 wurde die Vorzugsvariante der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Vorzugsvariante, die westlich von Stirpe und südlich von Erwitte verlaufen soll, wird hinsichtlich der begleitenden Fachplanungen umfangreich untersucht.

Planung

Im April 2022 stellte die DEGES auf einer digitalen Informationsveranstaltung die Vorzugsvariante für die Ortsumgehung Erwitte vor. Für die weitere Planung sind in einem nächsten Schritt Untersuchungen des Baugrunds sowie der Grundwasserverhältnisse erforderlich. Bei den Feldarbeiten werden an verschiedenen Stellen entlang der vorgeschlagenen Streckenverläufe Bohrungen in unterschiedlicher Tiefe von einem bis zu dreißig Metern vorgenommen. Im Vorfeld wurde dafür ein sogenanntes Baugrunderkundungskonzept erstellt.

Die Untersuchungsergebnisse der Sondierungen sowie die Erkenntnisse aus den Laboruntersuchungen werden von einem Gutachter bewertet und liefern wichtige Erkenntnisse zu den Eigenschaften des Untergrunds, zur Tragfähigkeit insbesondere für die geplanten Bauwerke sowie zu den örtlichen Grundwasserverhältnissen. Diese Informationen sind für die Planung der Strecke und Bauwerke zwingend erforderlich.

Die Umweltbelange sind bereits bei der Planung in die konzeptionellen Überlegungen für die Feldarbeiten berücksichtigt worden und wurden während der Bohrungen durch eine unabhängige Umweltbaubegleitung überwacht.

Im Rahmen der weiteren Planung werden verschiede Varianten ausgearbeitet und hinsichtlich verkehrlicher, funktionaler, wirtschaftlicher sowie umweltfachlicher Kriterien vertieft untersucht.

Schutz von Natur und Umwelt im gesamten Projektverlauf

Bei der Planung, beim Bau und beim Betrieb von Bundesfernstraßen sollen Eingriffe in Natur und Landschaft so weit wie möglich vermieden werden. Für Eingriffe, die sich nicht vermeiden lassen, wird angemessener und artgerechter Ausgleich oder Ersatz geschaffen.

Die Umweltfachleute der DEGES begleiten die Projekte der DEGES von Anfang bis Ende. Bereits im Zuge der Planung untersuchen und kartieren sie Bereiche, die von Eingriffen betroffen sein könnten. Dabei wird bereits geprüft und abgewogen, in welcher Art und in welchem Umfang später Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kurz A&E-Maßnahmen) zur Kompensation der notwendigen Eingriffe umgesetzt werden können. Diese Untersuchungen fließen in das Genehmigungsverfahren ein. Im Planfeststellungsbeschluss wird genau festgelegt, welche Maßnahmen für welche betroffenen Pflanzen- und Tierarten umgesetzt werden. Die Planung und die konkrete Umsetzung vor Ort übernehmen die Umweltfachleute der DEGES gemeinsam mit externen Fachgutachtern. Alle Maßnahmen sind auf Langfristigkeit ausgelegt.

Umweltschutz hautnah: Der Film zu A&E-Maßnahmen für die Autobahn A 40

Neben Fachexpertise, Know-How und Zeit wird für die erfolgreiche Umsetzung von A&E-Maßnahmen vor allem eines gebraucht: großes Engagement. In unserem Film gibt DEGES-Umweltexperte Lars Bauer spannende und aufschlussreiche Einblicke in die Planung und Umsetzung der A&E-Maßnahmen beim Ausbau der A 40 in Dortmund.

Darüber hinaus stellen wir eine der größten und wertvollsten A&E-Maßnahmen der DEGES vor: die Wiedervernässung des Seelschen Bruchs in Sachsen-Anhalt. In dem Projekt wurden circa 200 Hektar eines Sumpfgebiets, das in der Vergangenheit für die landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt worden war, wiederhergestellt und renaturiert. Die Umsetzung begann vor mehr als zwei Jahrzehnten. Die Aufnahmen von heute zeigen, wie positiv sich die Rückgewinnung der wertvollen natürlichen Flächen auf die Tier- und Pflanzenwelt vor Ort ausgewirkt hat.

Videonachweis: Hillert Media

Bürgertelefon

Sie haben Fragen zu einer unserer Baumaßnahmen? Dann rufen Sie gerne an. Sie erreichen unser Bürgertelefon montags bis sonntags zwischen 8 und 20 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 5895 2479.

Informationsdienst VERKEHRSPROJEKTE AKTUELL

Unser Informationsdienst VERKEHRSPROJEKTE AKTUELL informiert regelmäßig über den aktuellen Stand der DEGES-Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden zu Planung, Umsetzung und Fertigstellung der Verkehrsprojekte. Hier können Sie sich die bisherigen Ausgaben anschauen und sich anmelden.

Kontaktformular

Sie möchten mit uns in Kontakt treten? Dann schreiben Sie uns gerne über unser Kontaktformular. Wir beantworten Ihr Anliegen schnellstmöglich. Für eine persönliche Ansprache füllen Sie bitte auch das Feld Name aus (nicht verpflichtend).

Bürgersprechstunde am 15. Mai 2024

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, von 18:30 bis 20:00 Uhr hat die DEGES zur digitalen Bürgersprechstunde eingeladen. Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere Interessierte konnten ihre Fragen zum Projekt sowie zu den weiteren Schritten des Neubaus der Ortsumgehung Erwitte im persönlichen Gespräch an die Projektleiterin stellen.

Infostand am 26. April 2024

Parallel zum Wochenmarkt in Erwitte war die DEGES am Freitag, 26. April 2024, mit einem Infostand im Foyer des Rathauses in Erwitte vertreten. Von 8:30 Uhr bis 14 Uhr stand das Projektteam bereit, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Projektstand Ortsumgehung Erwitte“ ins Gespräch zu kommen.

Digitale Informationsveranstaltung am 13. April 2022

Am Mittwoch, 13. April 2022, von 18:30 Uhr bis 20 Uhr, waren alle Interessierten zur digitalen Bürgerinformationsveranstaltung zur Ortsumgehung Erwitte – zum Themenschwerpunkt Vorzugsvariante – eingeladen.

Die Teilnehmenden konnten sich über den aktuellen Stand des Projektes informieren und hatten die Möglichkeit, Fragen an die Expertinnen und Experten der DEGES zu stellen. Angesichts der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung digital durchgeführt.

Hier können Sie sich die Aufzeichnung anschauen:

Die Präsentation zur Veranstaltung können Sie hier herunterladen:

Virtueller Informationsabend zum Thema Umwelt am 26. August 2021

Die DEGES informierte am 26. August 2021 in einer digitalen Informationsveranstaltung zur Ortsumgehung Erwitte zum Themenschwerpunkt Artenschutz bei der Planung. Nachdem Christopher Stiller, Projektleiter der DEGES, den aktuellen Planungsstand vorstellte, übernahm Dr. Jochen Lüttmann vom beauftragten Planungsbüro FÖA (Büro für angewandte Ökologie und Umweltplanung) und erläuterte den rund 40 Interessierten in zwei Vortragsblöcken die umfangreichen Methoden zur Grundlagenschaffung sowie zur gutachterlichen Aus- und Bewertung der Datenlage beim Artenschutz.

Grundsätzliche Fragestellungen – „Was sind überhaupt Kartierungen und auf Basis welcher Daten arbeiten die Gutachter?“ – wurden im Laufe der zweistündigen Veranstaltung vom Experten Lüttmann beantwortet, ebenso konkrete Fragen der Teilnehmenden. Ergänzend berichtete Britta Seegers, Umweltexpertin der DEGES, wie und in welchem Umfang Umweltuntersuchungen im Rahmen des Planungsprozesses stattfinden. „Wir verlangen den Menschen in Erwitte zweifellos Geduld ab, weil wir in unserem sorgfältigen Vorgehen auf dem Weg zu einer Vorzugsvariante umfassende Untersuchungen durchführen“, ergänzte Projektleiter Christopher Stiller.

Die Präsentation zur Veranstaltung können Sie hier herunterladen:

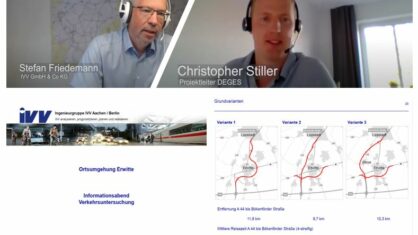

Virtueller Informationsabend zum Thema Verkehr am 1. Juni 2021

100 Interessierte nahmen am 1. Juni 2021 an einer virtuellen Informationsveranstaltung zum Thema Verkehr teil und stellten ihre Fragen an den Verkehrsgutachter der DEGES.

Nach kurzer Begrüßung der 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch Projektleiter Christopher Stiller übernahm Verkehrsgutachter Stefan Friedemann von der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG. Der Schwerpunkt der zweistündigen Veranstaltung lag auf den durchgeführten Verkehrsuntersuchungen, die in drei Blöcken umfangreich vorgestellt wurden. Nach dem ersten Block zum Thema „Straßenverkehr heute und morgen: Datengrundlagen und Verkehrsprognose“ folgte ein Vortrag zur Leistungsfähigkeit der Varianten. Der dritte Block beschäftigte sich mit der Nutzen-Kosten-Analyse zum projektspezifischen Nachweis der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme.

In einem Wechsel aus Vortrag und Diskussion beantworteten Projektleiter Stiller und Verkehrsgutachter Friedemann ausführlich die zahlreichen Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Fragen konnten direkt und über die Chat-Funktion gestellt werden.

Die Präsentation zur Veranstaltung können Sie hier herunterladen:

Fragen und Antworten

Hier finden Sie ausgewählte Fragen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Antworten der DEGES zum Neubau der Ortsumgehung Erwitte.

1. Wer ist für die Planung und Realisierung der Ortsumgehung zuständig?

Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) wurde vom Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen beauftragt, eine Ortsumgehung in Erwitte gemäß dem aktuellen Bedarfsplan des Bundes (Bundesverkehrswegeplan) umzusetzen. Der Bedarfsplan stuft die B 55n und B 1n in den „Vordringlichen Bedarf“ ein. Die B 1n und die B 55n sind zwei von drei Teilprojekten zur Optimierung der Verkehrssituation zwischen Soest, Paderborn und Lippstadt.

2. Welche Aufgabe hat die DEGES bei der OU-Erwitte?

Die DEGES nimmt als Projektmanagementgesellschaft die Funktion als Bauherr und Hausherr (ohne hoheitliche Aufgaben) wahr. In einem komplexen und in sich vernetzten Projekt- und Qualitätsmanagement koordiniert, optimiert und kontrolliert die DEGES die Leistungen externer Planer, Grunderwerber, Bauüberwacher, Bauunternehmen und sonstiger ausgewählter Dienstleister zur Durchführung des Projektes OU-Erwitte.

3. Ist die Variante im Bundesverkehrswegeplan schon verbindlich?

Die im Bedarfsplan des Bundes dargestellten Lagepläne bilden für den Verlauf der Ortsumgehung Erwitte eine Lösungsmöglichkeit ab, die nicht verbindlich ist. Die Lage der Ortsumgehung wird im weiteren Planungsablauf verifiziert (weitere Informationen siehe Planungsprozess).

4. Wer trägt die Kosten?

Die Kosten für die Planung trägt das Land Nordrhein-Westfalen und für den Bau der OU-Erwitte der Bund.

5. Der Untersuchungsraum für die Ortsumgehung Erwitte umfasst auch die ehemalige Verfahrenstrasse westlich von Stirpe. Wie wird diese Verfahrenstrasse westlich von Stirpe berücksichtigt? Warum haben die Umweltplaner der Verfahrenstrasse damals grünes Licht gegeben und jetzt werden Raumwiderstände erkannt?

Die beauftragten Gutachter sehen dort sehr hohe Raumwiderstände, die aus den Betrachtungen der Schutzgüter (Mensch, Tier, Boden, Pflanzen, Wasser etc. UVPG §2 Abs.1) entstanden sind. Die angezeigten (gelben) Trassenkorridore sind derzeit die Korridore mit den geringsten Raumwiderständen.

Bei der Bewertung der Trassenkorridorspielen neben der Raumwiderstandsanalyse (s. Planungsprozess) auch die technische Umsetzbarkeit und der verkehrliche Nutzen eine ebenso große Rolle. Diese Aspekte werden ebenfalls betrachtet und könnten dazu führen, dass von den Korridoren mit den geringsten Raumwiderständen aufgrund der anderen Aspekte abgewichen werden muss. Es werden alle möglichen Varianten (inkl. der Verfahrenstrasse) und deren Wirkungen gegenübergestellt und abgewogen. Die Entscheidungskriterien und deren Wichtungen werden vorgestellt.

Vogelschutzgebiet: Bei der Aufstellung der bekannten Verfahrenstrasse (westlich Stirpe) war das Vogelschutzgebiet noch ein „faktisches Gebiet“ und ist erst später unter rechtlichen Schutz gestellt worden. Die Hürde „Vogelschutz“ war früher größer als heute, da bei obligatorischen Schutzgebieten keine Ausnahmen zugelassen werden.

6. Was versteht man unter TÖB?

Träger öffentlicher Belange sind Behörden und Stellen, die per Gesetz oder aufgrund des Gesetzes Aufgaben und Planungen im öffentlichen Interesse zu vertreten oder wahrzunehmen haben und deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann. Sie müssen laut Gesetz bei bestimmten Vorhaben angehört und einbezogen werden.

Träger öffentlicher Belange sind z.B.:

- Oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr

- Allgemeine untere Landesbehörden (Landkreise)

- Unternehmen: Energieversorger, Wasserwerke, Entsorgungsfirmen, Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken, Post, Bahn

Träger von Feuerwehr und Rettungsdienst etc. Umweltverbände sind formal keine Träger öffentlicher Belange, werden jedoch wie diese behandelt.

7. Wie breit wird die Umgehungsstraße? Wieviel Raum/Platz braucht die gesuchte Trasse für eine Ortsumgehung?

Der Straßenquerschnitt der Ortsumgehung ergibt sich aus den geltenden Regelwerken in Kombination mit den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens, das die erwartbare Verkehrsbelastung (Kfz/Tag bzw. pro Stunde) ermittelt.

8. Wird die Bahntrasse der WLE bei der Planung berücksichtigt?

Änderungen an der Bahntrasse der WLE sind zwar nicht Teil des Bedarfsplans des Bundes, aber im Zuge der Projektrealisierung kann es zu Anpassungen kommen.

Die Knotenpunkte, in denen die Bahntrasse die Ortsumgehung kreuzt, sind entsprechend der geltenden Rechtsvorschriften auszubilden.

9. Ist nach dem Bau der Ortsumgehung eine Verkehrsberuhigung in Erwitte vorgesehen?

Dies ist Aufgabe der Kommune und liegt somit nicht in der Hand der DEGES. Die Kommune wird entsprechende Überlegungen treffen, sobald die Ortsumgehung feststeht.

Anwohneranschreiben

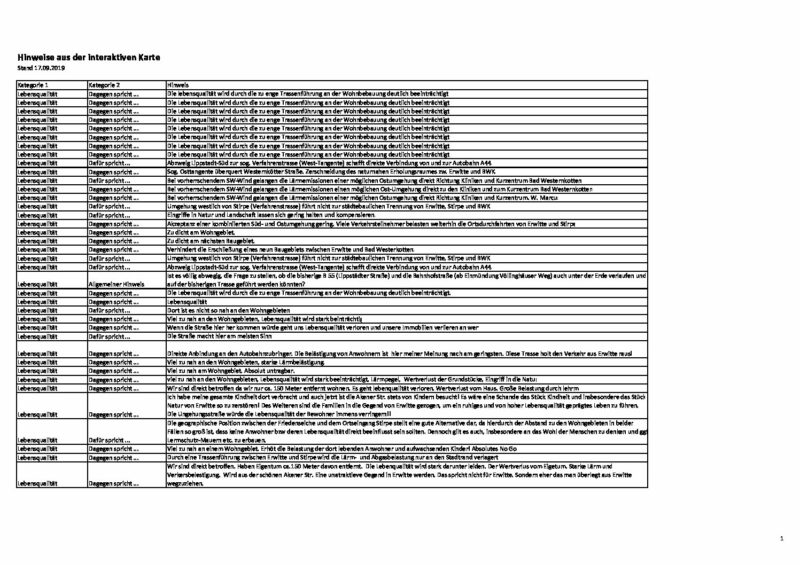

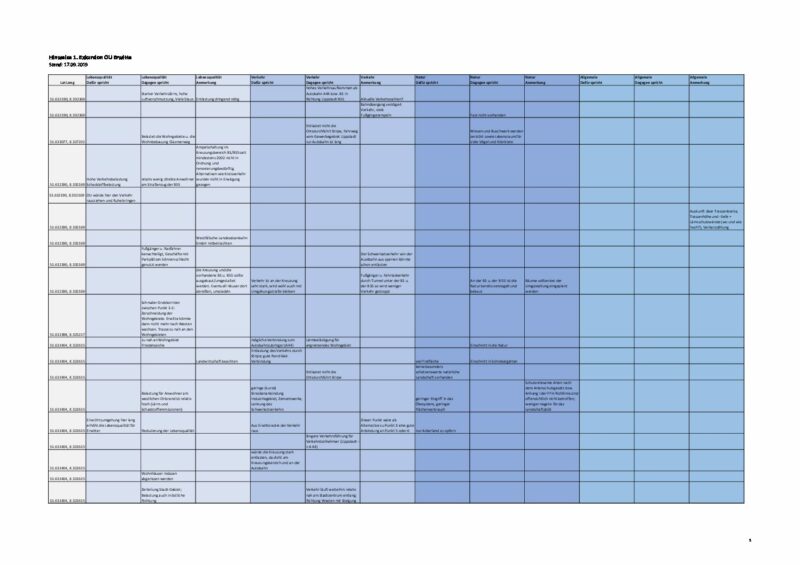

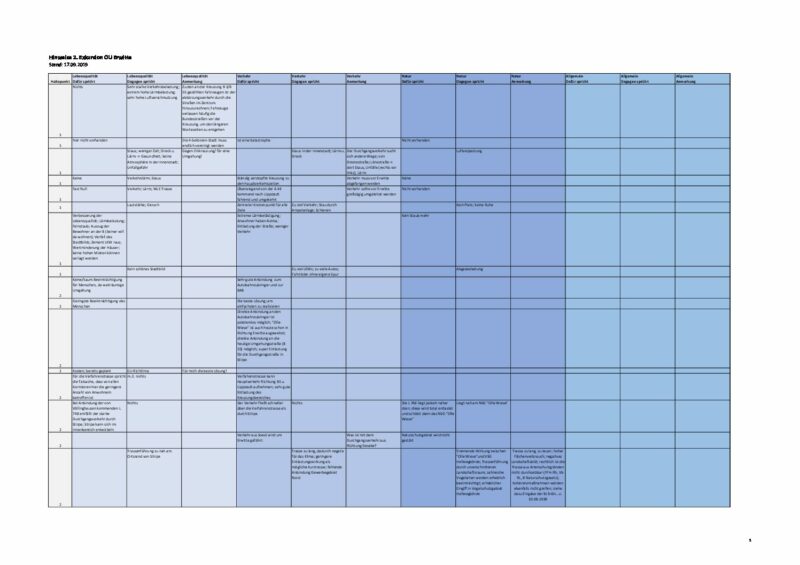

Ergebnisse Bürgerdialog

In einem ersten Schritt haben Umweltgutachter anhand der Raumwiderstände Korridore ermittelt, in denen es aus der Umweltperspektive möglich wäre, eine Trasse für eine Ortsumgehung zu finden.

Die Bürger/innen konnten zu den Grobkorridoren der Raumwiderstandsanalyse ihre Hinweise, sortiert nach Lebensqualität, Verkehr und Natur auf zwei Exkursionen und in einer interaktiven Karte eingeben.

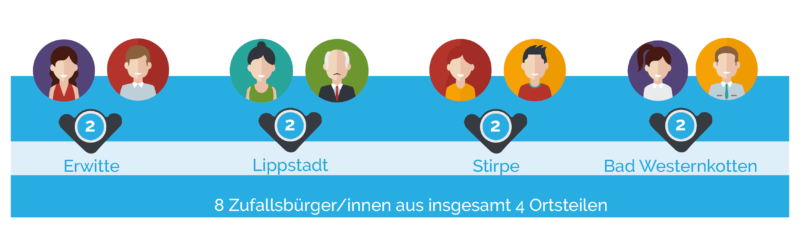

Zufallsbürger-/innen

Dialogforum

Planungsforum

Unternehmerworkshop

Planungswerkstatt

Exkursion

Interessenanalyse

Visualisierungen der ersten drei Grobvarianten

Folgende Videos zeigen die Visualisierungen der ersten drei Grobvarianten zur Ortsumgehung: