Daten und Fakten

- Gesamtlänge: 61,8 km

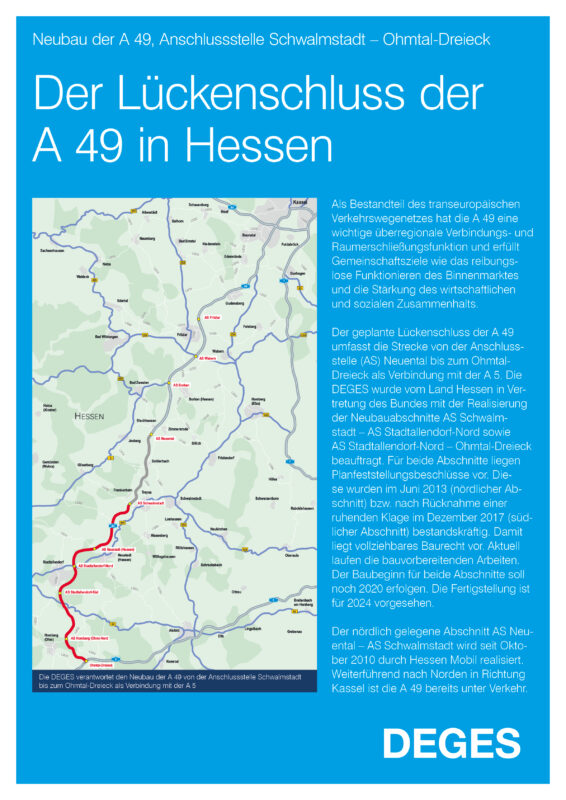

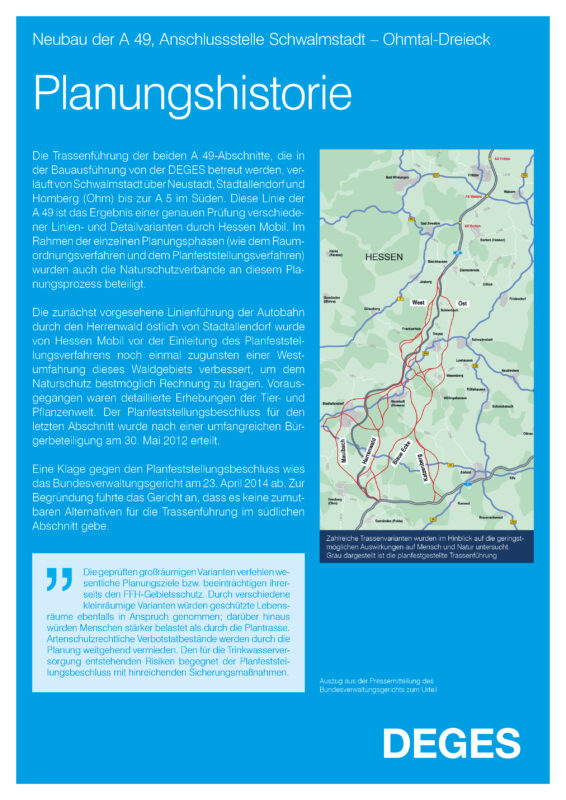

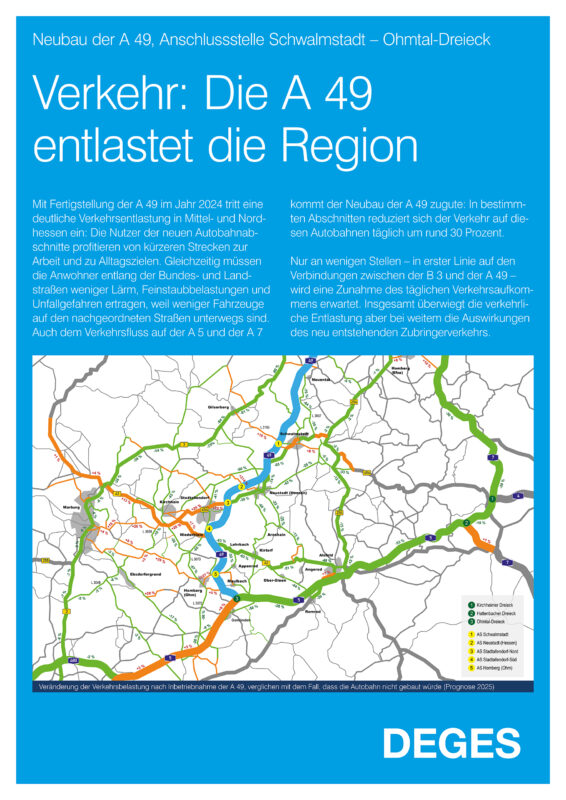

Karte

Projektbeschreibung

Als Bestandteil des transeuropäischen Verkehrswegenetzes hat die A 49 eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion und erfüllt wichtige Gemeinschaftsziele wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Mit dem Neubau der A 49 zwischen der Anschlussstelle Schwalmstadt und dem Ohmtal-Dreieck (A 5/A 49) werden außerdem folgende nationale Ziele verfolgt:

- Abbau von Kapazitätsengpässen und Minderung der Unfallgefahr auf der A 7 und der A 5

- Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes von überregionalem Verkehr

- bessere Erschließung der Region

- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

- Sicherstellung angemessener Standortqualitäten

- Verbindung der Wirtschaftsräume Kassel und Gießen und der dazwischenliegenden Mittelzentren

- Erhöhung der Effizienz in der Verkehrsabwicklung durch Vermeidung von Zeitverlusten durch Umwegfahrten

Als durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung werden für die A 49 für das Jahr 2025 rund 33.000 bis 38.000 Kfz mit einem Lkw-Anteil von ca. 20 Prozent prognostiziert.

Das Projekt wird als ÖPP-Projekt im Rahmen eines Verfügbarkeitsmodells umgesetzt.

Die 61,8 Kilometer lange Vertragsstrecke besteht aus vier Abschnitten. Die etwa 31,35 Kilometer der beiden Abschnitte VKE 30 und VKE 40 werden seit Herbst 2020 durch den ÖPP-Vertragspartner, die A 49 Autobahngesellschaft mbH & Co. KG, neu gebaut:

- VKE 10 (Teil)

AS Fritzlar – AS Neuental (19,3 km), Bestandsstrecke - VKE 20

AS Neuental – AS Schwalmstadt (11,8 km), im Bau durch die Autobahn GmbH des Bundes - VKE 30 + VKE 40

AS Schwalmstadt – Ohmtal-Dreieck (31,35 km), Neubaustrecke

Projektstand

Anfang Juli 2020 erteilte die DEGES im Rahmen eines mehrstufigen Vergabeverfahrens dem ÖPP-Auftragnehmer STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH den Zuschlag für den Bau der zwei A 49-Abschnitte von Schwalmstadt bis zum Ohmtal-Dreieck. Der ÖPP-Vertrag beinhaltet zudem die bauliche Erhaltung und betriebliche Unterhaltung der A 49 zwischen der A 5 und der Anschlussstelle Fritzlar für die nächsten 30 Jahre.

Gemäß Planfeststellungsbeschluss führt die DEGES umfangreiche Arbeiten vor dem Beginn der Bauarbeiten aus. Im Raum Stadtallendorf wurden Kampfmittelsondierungen und die Beseitigung von Altlasten infolge Kriegseinwirkungen und Nutzung eines Geländes durch die Bundeswehr vorgenommen. Außerdem werden naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Weiterhin wurden Vermessungsleistungen sowie ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt.

Ausblick

Einzelne Maßnahmen zur Umsiedlung geschützter Tiere wurden in den Jahren 2020 und 2021 fortgeführt. Die bereits begonnenen Maßnahmen zur Bauvorbereitung wurden abgeschlossen, so z. B. Bodensanierungen im sogenannten WASAG-Gelände, Leitungsumverlegungen und archäologische Erkundungen. Für diese Arbeiten war es teilweise erforderlich, vereinzelt Bäume zu fällen.

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2020 wurden Fällungen für den Trassenbereich der A 49 durchgeführt.

Im Herbst 2020 hat der Vertragspartner, die A 49 Autobahngesellschaft mbH die vorbereitende Bauarbeiten begonnen. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Gutachten zur Einhaltung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Die Erstellung des „Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie für den Neubau der A 49 im Abschnitt Stadtallendorf – Gemünden (VKE 40)“ wurde auf Wunsch des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr von der DEGES bei einem unabhängigen Gutachterbüro beauftragt und umgesetzt. Er befasst sich mit der Frage, ob Bau und Betrieb des letzten Abschnitts der A 49 in Mittelhessen den Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gerecht werden und kommt zum Ergebnis, dass die Planung eine vollumfängliche Berücksichtigung der Anforderungen beinhaltet.

Im November 2020 wurde der Fachbeitrag im Zuge einer Überprüfung überarbeitet. Zudem wurde seitens des Gutachterbüros eine Erwiderung zur Stellungnahme des Büros RegioConsult verfasst.

Alle drei Dokumente stehen hier zur Ansicht und zum Download zur Verfügung:

Grundwasserschutz

In der Planung und während der Bauzeit der A 49 werden die Vorgaben der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) eingehalten und die Vorgaben aus den Schutzgebietsverordnungen der Trinkwasserschutzgebiete Wohratal und Stadtallendorf beachtet. Außerdem wurden in umfangreichen Risikostudien und Abstimmungsgesprächen mit dem Wasserzweckverband und den Wasserbehörden Maßnahmen festgelegt, die das Risiko der Beeinträchtigung der Trinkwassergewinnung während der Bauausführung und der Betriebszeit minimieren. Darüber hinaus gelten die Auflagen und Nebenbestimmungen der Planfeststellung.

Zu den Schutzmaßnahmen während der Bauzeit gehört, dass im Nahbereich der Gewässer eine Baustelleneinrichtung sowie das Lagern und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen, Schmierstoffen und sonstigen wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig ist, ebenso die Wartung sowie Reinigung von Maschinen und Fahrzeugen. Alle Baugeräte werden nach Ende der täglichen Arbeitszeit aus den gewässernahen Zonen entfernt. Betankungen und Fahrzeugwartung erfolgen außerhalb der Wasserschutzzonen (WSZ) II und III A. Es werden biologisch leicht abbaubare Öle, Schmier- und Kraftstoffe verwendet. Um die natürlichen Bodenfunktionen (Wasserspeicherfähigkeiten, Schadstoffbinde- und abbaufähigkeit, Grundwasserschutz) des Oberbodens in der Nähe der Trasse nicht zu stören, wird ausschließlich der Trassenbereich für die Baulogistik genutzt. Außerdem werden baubedingte Grundwasserabsenkungen (etwa bei Gründungsarbeiten von Talbrücken) auf das für eine regelgerechte Bauausführung erforderliche zeitliche und mengenmäßige Maß beschränkt. Diese Punkte stehen beispielhaft für eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen, die die Trinkwasserversorgung während des Baus der A 49 gewährleisten.

Auch für die anschließende Betriebszeit der A 49 sind Schutzmaßnahmen vorgesehen, unter anderem die Sammlung und Ableitung des auf der A 49 anfallenden Regenwassers in Regenrückhaltebecken. In den Regenrückhaltebecken wird das anfallende Wasser vor Einleitung in die Gewässer gereinigt, und auch ggf. auslaufende Kraftstoffe werden aufgefangen. Innerhalb der WSZ II findet die Einleitung von Regenwasser, das auf der A 49 anfällt, planfeststellungsgemäß außerhalb des für die Trinkwassergewinnung hydraulisch kritischen Bereichs in die Klein statt. Darüber hinaus ist ein umfangreiches, regelmäßiges Monitoring aller Grundwassermessstellen und Brunnen im Umfeld der A 49 vorgesehen. Außerdem wird in Abstimmung mit dem Wasserzweckverband und den Wasserbehörden ein Notfallplan erstellt, um nach etwaigen Unfällen ein schnelles Reagieren sicherzustellen.

Bodensanierung WASAG

Im Zuge der Bauvorbereitung wird das Gelände der ehemaligen Sprengstofffabrik WASAG bei Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf schneller als ursprünglich geplant in großen Teilen kampfmittel- und schadstofffrei. Rund zehn Millionen Euro investiert die DEGES anlässlich des Autobahnneubaus in die Altlastensanierung und Kampfmittelräumung auf dem Areal.

Die Hauptkontamination auf dem Gelände bilden TNT, Hexogen, Hexyl und sogenannte PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). Diese im Boden befindlichen Schadstoffe stellen eine direkte Gefährdung für das Grundwasser und die Trinkwassergewinnung und somit für den Menschen dar. Sie werden auf einer Fläche von insgesamt sechs Hektar im Bereich der ehemaligen Füllgruppe II, der Munitionsniederlage und des Sanierungsbereiches Nord-Ost beseitigt.

Dank der Vorbereitung des Autobahnbaus konnte die schon länger geplante Bodensanierung nun deutlich schneller realisiert werden, beziehungsweise wurde in einigen Bereichen überhaupt erst in Angriff genommen. Auch die Sanierung der über die A 49-Trasse hinausgehenden Füllgruppe II wurde dadurch beschleunigt und konnte rund ein Jahr früher begonnen werden als ursprünglich geplant. Auch schadstoffbelastete Gebäudereste und Altkanäle werden in diesem Zuge rückgebaut. Für den auf der Trasse der A 49 liegenden Teil der Füllgruppe II wurde die Entsorgung von insgesamt 15.400 Tonnen Boden/Bauschuttgemisch sowie rund 20.700 Tonnen Bauschutt beauftragt. Bis Januar 2020 wurden 25.000 Tonnen mit sprengstofftypischen Verbindungen und mit PAK belasteter Boden und Bauschutt entsorgt.

Zudem werden auf über 130 Hektar Fläche Kampfmittel beseitigt, die sich noch im Boden befinden und somit eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Die Räumung findet dabei nicht nur im Bereich der zukünftigen Autobahntrasse auf dem ehemaligen WASAG-Gelände statt, sondern auch in Gebieten, auf denen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von Waldumbaumaßnahmen vorgenommen werden sollen. Beide Bereiche befinden sich in unmittelbarer Nähe der Joßklein und liegen im Umfeld eines ehemaligen Sprengplatzes sowie eines einstigen Bombenabwurfgebietes westlich des Kirtorfer Stadtteils Wahlen. Damit wird eine weitere Gefährdung vor allem des Grundwassers ausgeschlossen. Nach bisherigem Stand wurden alleine im Umfeld des ehemaligen Sprengtrichters rund zwölf Tonnen Munition und Munitionsteile gefunden und geräumt, auf den drei Flächen insgesamt rund 25 Tonnen (Stand: März 2020).

Flurbereinigung

Die landwirtschaftlich genutzten Gebiete werden im Zuge der Unternehmensflurbereinigungsverfahren Schwalmstadt-Süd, Schwalmstadt-Wiera, Neustadt und Homberg (Ohm) betrachtet.

Die Verfahren dienen in erster Linie der Verteilung des Landverlustes auf einen größeren Kreis Eigentümer und der Vermeidung landeskultureller Nachteile. Dazu zählen insbesondere die An- und Durchschneidungen der Grundstücke.

Weitergehende Informationen zu den Flurbereinigungsverfahren sind auf den Internetseiten der Ämter für Bodenmanagement zu finden:

- Verfahren Schwalmstadt-Süd: https://hvbg.hessen.de/UF1769

- Verfahren Schwalmstadt-Wiera: https://hvbg.hessen.de/UF1873

- Verfahren Neustadt: https://hvbg.hessen.de/UF1872

- Verfahren Homberg (Ohm): https://hvbg.hessen.de/UF2414

Ausgleich und Ersatz für den Bau der A 49

Überblick der Maßnahmen

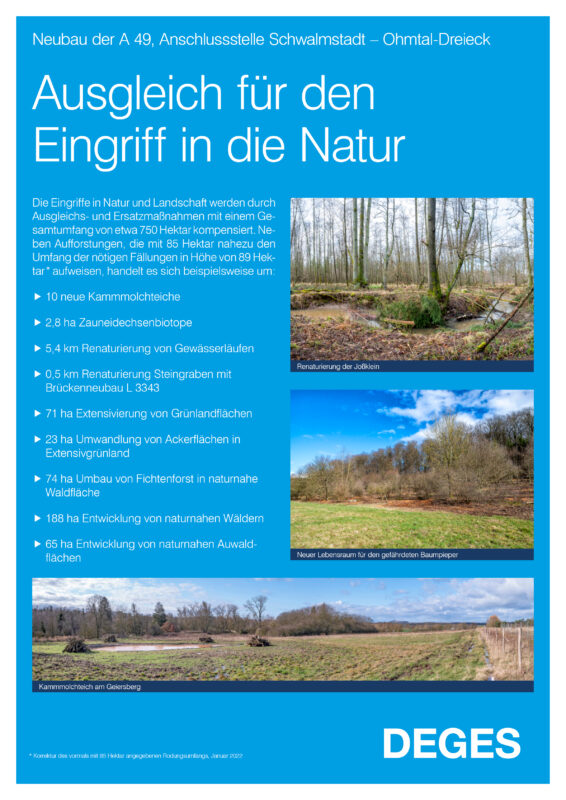

Insgesamt werden für den Neubau der A 49 zwischen der AS Schwalmstadt und dem Ohmtal-Dreieck in einem Umfang von ca. 750 Hektar Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verwirklicht.

Hierbei handelt es sich beispielsweise um:

- 10 neue Kammmolchteiche

- 2,8 ha Zauneidechsenbiotope

- 5,4 km Renaturierung von Gewässerläufen (u. a. Joßklein)

- 0,5 km Renaturierung Steingraben mit Brückenneubau L 3343

- 71 ha Extensivierung von Grünlandflächen

- 23 ha Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland

- 74 ha Umbau von Fichtenforst in naturnahe Waldfläche

- 188 ha Entwicklung von naturnahen Wäldern und Waldrändern

- 65 ha Entwicklung von naturnahen Auwaldflächen

Zusätzlich erfolgt eine umweltfachliche Gestaltung des Autobahnkörpers (Einschnitte, Böschungen, Anschlussstellen).

Beispiele

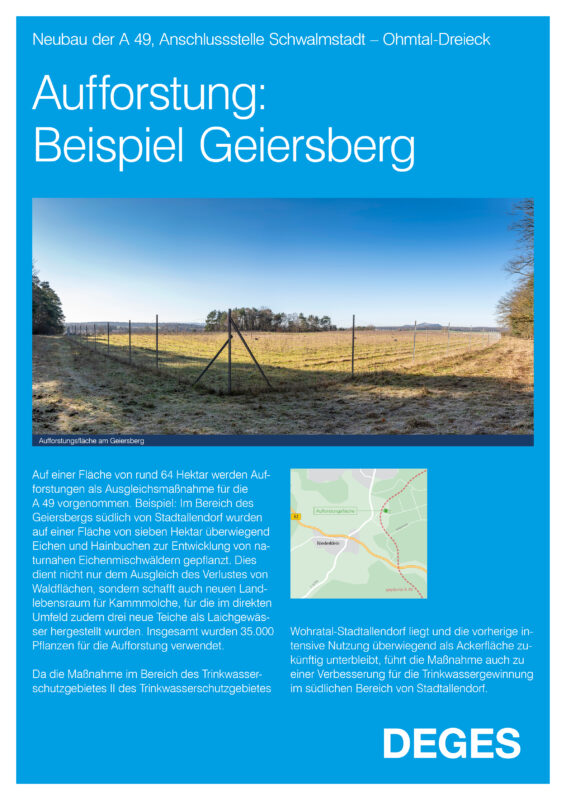

Aufforstung von naturnahen Eichenmischwäldern am Geiersberg

Südlich von Stadtallendorf im Bereich des Geiersbergs wurden auf einer Fläche von sieben Hektar überwiegend Eichen und Hainbuchen zur Entwicklung von naturnahen Eichenmischwäldern gepflanzt. Dies dient nicht nur dem Ausgleich des Verlustes von Waldflächen, sondern schafft auch neuen Landlebensraum für Kammmolche, für die im direkten Umfeld zudem drei neue Teiche als Laichgewässer hergestellt wurden. Insgesamt wurden 35.000 Pflanzen für die Aufforstung verwendet.

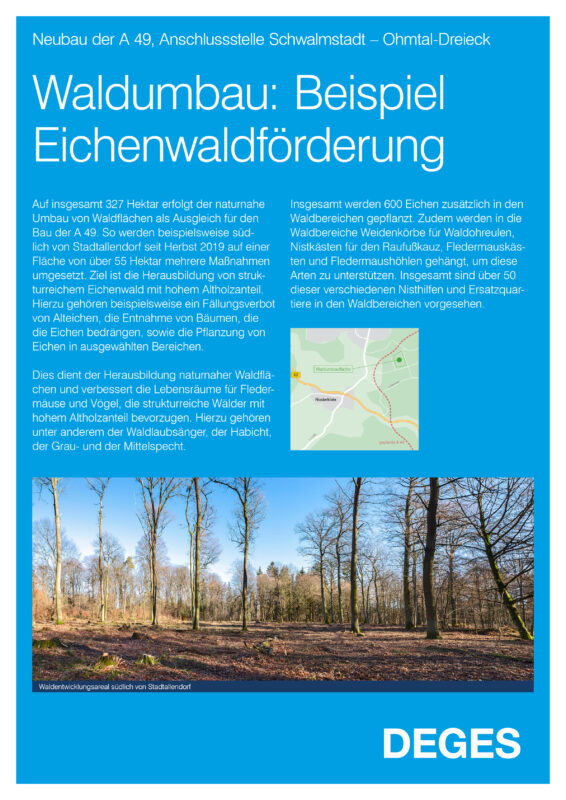

Entwicklung von strukturreichen Eichenwäldern bei Stadtallendorf

Ebenfalls südlich von Stadtallendorf werden seit Herbst 2019 auf einer Fläche von mehr als 55 Hektar mehrere Maßnahmen in vorhandenen Waldflächen durchgeführt, die die Herausbildung von strukturreichem Eichenwald mit hohem Altholzanteil zum Ziel haben. Hierzu gehören beispielsweise ein Fällungsverbot von Alteichen, die Entnahme von Bäumen, die die Eichen bedrängen, sowie die Pflanzung von Eichen in ausgewählten Bereichen.

Dies dient nicht nur der Herausbildung naturnaher Waldflächen, sondern verbessert auch die Lebensraumstrukturen für Fledermäuse und für Vögel. Insgesamt werden 600 Eichen zusätzlich in den Waldbereichen gepflanzt sowie Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse aufgehängt.

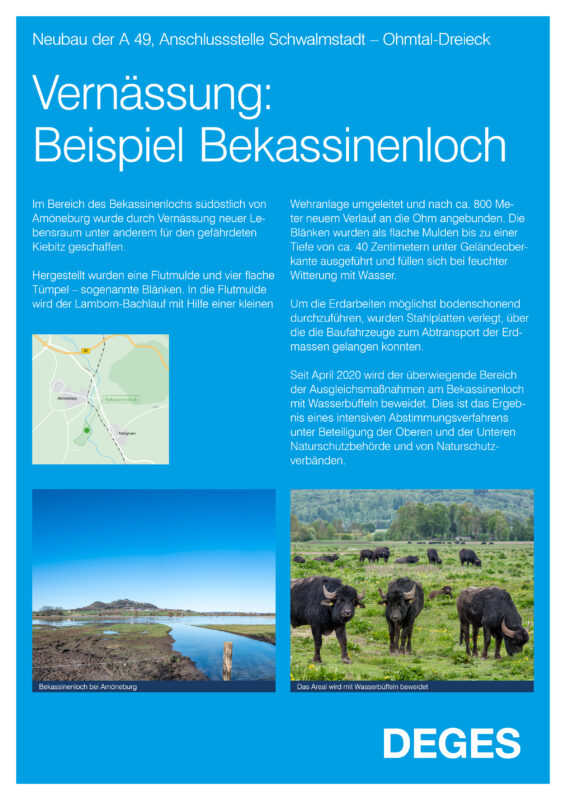

Vernässung im Bereich des Bekassinenlochs bei Amöneburg

Im Bereich des Bekassinenlochs südöstlich von Amöneburg wurde im Zuge einer Vernässungsmaßnahme neuer Lebensraum unter anderem für den gefährdeten Kiebitz geschaffen.

Im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen wurden eine Flutmulde und vier flache Tümpel – sogenannte Blänken – hergestellt. In die Flutmulde wird der Lamborn-Bachlauf mit Hilfe einer kleinen Wehranlage umgeleitet und nach ca. 800 Meter neuem Verlauf an die Ohm angebunden. Die Blänken wurden als flache Mulden bis zu einer Tiefe von ca. 40 Zentimetern unter Geländeoberkante ausgeführt und füllen sich bei feuchter Witterung mit Wasser.

Seit April 2020 wird der überwiegende Bereich der Ausgleichsmaßnahmen am Bekassinenloch mit Wasserbüffeln beweidet.

Fragen und Antworten

Wann wird die A 49 südlich der AS Schwalmstadt (VKE 30 und VKE 40) fertig sein?

Die Bauzeit der noch nicht im Bau befindlichen Abschnitte südlich der AS Schwalmstadt ist mit rund vier Jahren (im Rahmen eines ÖPP-Projekts) veranschlagt, sodass mit einer Inbetriebnahme der A 49 südlich der AS Schwalmstadt und damit einer durchgängigen Befahrbarkeit voraussichtlich im Jahr 2024 zu rechnen ist.

Auf welcher rechtlichen Grundlage wird der Bau der A 49 südlich der AS Schwalmstadt (VKE 30 und VKE 40) umgesetzt?

Für beide Neubauabschnitte des ÖPP-Projekts A 49 liegen Planfeststellungsbeschlüsse vor. Diese wurden im Juni 2013 (VKE 30) bzw. im Dezember 2017 (VKE 40) bestandskräftig, womit Baurecht vorliegt.

Wie werden die Eingriffe in die Natur ausgeglichen?

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem Gesamtumfang von ca. 750 ha kompensiert. Es werden zum Beispiel Laichgewässer für Amphibien angelegt oder bestehende optimiert. Außerdem werden naturnahe Laub- und Auenwälder entwickelt. Zu den Ausgleichsmaßnahmen gehören auch extensiv bewirtschaftete Wiesen für Schmetterlinge und Blühflächen für die Feldlerche. Die Realisierung umfasst auch eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, die für Landschaftsbauarbeiten in der Regel über drei Jahre und für Waldarbeiten über fünf Jahre läuft. Die Durchführung der Maßnahmen wird mit der zuständigen Oberen Naturschutzbehörde und der Oberen Wasserbehörde abgestimmt. Zusätzlich erfolgt eine umweltfachliche Gestaltung des Autobahnkörpers (Einschnitte, Böschungen, Anschlussstellen).

Wie wird der Grundwasserschutz während der Bauzeit gewährleistet?

In der Planung und während der Bauzeit der A 49 werden die Vorgaben der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) eingehalten und die Vorgaben aus den Schutzgebietsverordnungen der Trinkwasserschutzgebiete Wohratal und Stadtallendorf beachtet. Außerdem wurden in umfangreichen Risikostudien und Abstimmungsgesprächen mit dem Wasserzweckverband und den Wasserbehörden Maßnahmen festgelegt, die das Risiko der Beeinträchtigung der Trinkwassergewinnung während der Bauausführung und der Betriebszeit minimieren. Darüber hinaus gelten die Auflagen und Nebenbestimmungen der Planfeststellung.

Welchen Umfang hat das ÖPP-Projekt? Wie sind die Zuständigkeiten?

Die DEGES wurde vom Land Hessen in Vertretung des Bundes mit der Umsetzung des ÖPP-Projekts beauftragt, zu dem auch der Neubau der Abschnitte Schwalmstadt – Stadtallendorf (VKE 30) sowie Stadtallendorf – Ohmtal-Dreieck (VKE 40) gehört. Der ebenfalls zum ÖPP-Projekt zählende Abschnitt VKE 20 AS Neuental – AS Schwalmstadt wird derzeit konventionell durch Hessen Mobil realisiert, der weitere dem ÖPP-Projekt zuzuordnende Abschnitt VKE 10 AS Fritzlar – AS Neuental ist bereits unter Verkehr. Der ÖPP-Auftragnehmer STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH realisiert somit nicht nur den Neubau der VKE 30 und 40 auf einer Länge von ca. 30,8 km, sondern wird auch für Erhaltung und Betrieb aller vier Abschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 61,8 km zuständig sein. Die Vertragsdauer beträgt 30 Jahre.

Wie wird das ÖPP-Projekt finanziert?

Das ÖPP-Projekt A 49 ist als Verfügbarkeitsmodell konzipiert. Der private Partner erhält während des Baus Abschlagszahlungen auf ca. 50 Prozent der Baukosten sowie ein vertraglich vereinbartes monatliches Entgelt, mit dem alle seine Leistungen für Betrieb, Erhaltung sowie anteilige Finanzierung vergütet werden. Das Entgelt wird reduziert, wenn die Verfügbarkeit der Strecke (Einschränkung der Fahrstreifenbreite, Reduzierung der Fahrstreifenanzahl sowie der Geschwindigkeit) nicht den vertraglichen Vorgaben entspricht. Im Gegensatz zu den ersten ÖPP-Projekten im Bundesfernstraßenbau erhält der Auftragnehmer nicht die auf der Projektstrecke eingenommene Lkw-Maut als Vergütung. ÖPP-Projekte werden von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen begleitet. Dabei wird geprüft, ob die Variante als ÖPP-Projekt wirtschaftlicher ist als die konventionelle Realisierung des Projekts. Erst wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, werden Vorbereitung und Vergabeverfahren eines ÖPP-Projekts gestartet. Die Beauftragung eines privaten Partners zur Durchführung eines ÖPP-Projektes erfolgt nur, wenn sein Angebot, welches sich im Wettbewerb als das wirtschaftlichste herausgestellt hat, unter den Gesamtkosten für eine konventionelle Ausführung liegt.

Wie lässt sich der Dannenröder Wald charakterisieren? Und in welchem Umfang sind für den Lückenschluss der A 49 Rodungen vorgenommen worden?

Beim Dannenröder Wald handelt es sich um einen Mischwald von insgesamt etwas über 1.000 Hektar Fläche.

Beim Baumbestand des Dannenröder Forsts im Bereich der künftigen Trasse handelt es sich größtenteils um Buchen (65%) mit einem Alter von je 15 bis ca. 200 Jahre. Fichten/Kiefern (25%) mit einem Alter von 40 bis ca. 85 Jahre, wobei letztere an diesem Standort als naturfern einzustufen sind. Die Fichten haben zudem, so wie deutschlandweit, Probleme auf Grund von Trockenheit und Borkenkäferbefall. Ferner handelt es sich bei acht Prozent der Bäume im Trassenbereich um Stiel- und Traubeneichen, die ca. 200-300 Jahre alt sind und bei zwei Prozent um Bergahorn, der ca. 10-40 Jahre alt ist.

Die künftige Trasse der A 49 wird durch den Dannenröder Wald sowie den Herrenwald und das Waldgebiet bei Maulbach geführt.

Entsprechende Rodungsarbeiten im Umfang von insgesamt etwa 89 Hektar wurden in der Fällsaison 2020-21 durchgeführt.

Über die Ausstellung

Der Lückenschluss der A 49 von der Anschlussstelle Schwalmstadt bis zum Ohmtal-Dreieck ist ein komplexes Vorhaben, das die Anbindung der Regionen Nord- und Mittelhessen an das Autobahnnetz maßgeblich verbessern wird. Den Bauarbeiten, die im Herbst 2020 beginnen sollen, geht eine intensive Planung voraus, und erste bauvorbereitende sowie naturschutzfachliche Maßnahmen hat die DEGES bereits erfolgreich umgesetzt. Hier stellen wir eine kompakte Übersicht bereit, die beispielsweise Einblicke in Planung und Umsetzung sowie konkrete Beispiele für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Informationen zum Grundwasserschutz bietet.

Einleitung

Der Verkehr in Deutschland nimmt stetig zu. Durch Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen wird die Leistungsfähigkeit des Fernstraßennetzes gesichert. Um Strecken bei Bedarf an die gestiegenen Verkehrsmengen anpassen zu können, müssen enorme finanzielle Mittel aufgebracht werden. Die Ressourcen des Bundes sind jedoch begrenzt. Bereits seit über 15 Jahren gehen der Bund und private Unternehmen Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) ein, um Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland in hoher Qualität zu erhalten, zu erneuern und auszubauen.

Welche Vorteile hat eine Öffentlich-Private Partnerschaft?

Die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen bringt eine Reihe von Vorteilen:

Die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen bringt eine Reihe von Vorteilen:

- Der Bau bzw. Ausbau von großen Autobahnabschnitten wird schneller umgesetzt.

- Die Bauausführung hat eine überdurchschnittlich hohe Qualität.

- Der private Partner trägt Verantwortung für einen langen Zeitraum und richtet seine Arbeiten nach dem Lebenszyklus der Infrastruktureinrichtung aus.

Wie wird eine ÖPP-Vereinbarung geschlossen?

Die öffentliche Hand schreibt das Infrastrukturprojekt in einem europaweiten Vergabeverfahren aus. Nach Eingang der Erstangebote erfolgen Verhandlungen, und die Bieter geben ihr endgültiges Angebot ab. In der abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (aWU) wird das am besten bewertete Angebot mit dem konventionellen Vergleichsmaßstab (sog. Public Sector Comparator, PSC, der die Kosten des Vorhabens bei Realisierung allein durch die öffentliche Hand ausdrückt) verglichen. Nur wenn das ÖPP-Angebot mindestens ebenso wirtschaftlich ist wie die konventionelle Realisierung, erfolgt die Vergabe, und der ÖPP-Projektvertrag kommt zustande.

Die öffentliche Hand schreibt das Infrastrukturprojekt in einem europaweiten Vergabeverfahren aus. Nach Eingang der Erstangebote erfolgen Verhandlungen, und die Bieter geben ihr endgültiges Angebot ab. In der abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (aWU) wird das am besten bewertete Angebot mit dem konventionellen Vergleichsmaßstab (sog. Public Sector Comparator, PSC, der die Kosten des Vorhabens bei Realisierung allein durch die öffentliche Hand ausdrückt) verglichen. Nur wenn das ÖPP-Angebot mindestens ebenso wirtschaftlich ist wie die konventionelle Realisierung, erfolgt die Vergabe, und der ÖPP-Projektvertrag kommt zustande.

Was sind die Inhalte eines ÖPP-Vertrags?

Dem privaten Partner werden für einen genau festgelegten Streckenabschnitt die Planung, der Bau, die Erhaltung und der Betrieb übertragen. Die private Seite übernimmt ebenfalls einen Teil der Finanzierung des Projektes. Die Laufzeit eines ÖPP-Vertrags beträgt in der Regel dreißig Jahre.

Dem privaten Partner werden für einen genau festgelegten Streckenabschnitt die Planung, der Bau, die Erhaltung und der Betrieb übertragen. Die private Seite übernimmt ebenfalls einen Teil der Finanzierung des Projektes. Die Laufzeit eines ÖPP-Vertrags beträgt in der Regel dreißig Jahre.

Führt ein ÖPP-Projekt zur Privatisierung der Infrastruktur?

Nein. Der Staat überträgt privaten Unternehmen Aufgaben, die zuvor von der öffentlichen Hand erledigt wurden. Der private Partner setzt das Projekt effizient um. Der als ÖPP realisierte Streckenabschnitt bleibt dabei über die gesamte Laufzeit des Vertrages und auch danach Eigentum des Bundes. Auch hoheitliche Aufgaben werden nicht übertragen (Ausnahme: Gebührenerhebung beim F-Modell, siehe „Wie wird ein ÖPP-Projekt finanziert?“).

Nein. Der Staat überträgt privaten Unternehmen Aufgaben, die zuvor von der öffentlichen Hand erledigt wurden. Der private Partner setzt das Projekt effizient um. Der als ÖPP realisierte Streckenabschnitt bleibt dabei über die gesamte Laufzeit des Vertrages und auch danach Eigentum des Bundes. Auch hoheitliche Aufgaben werden nicht übertragen (Ausnahme: Gebührenerhebung beim F-Modell, siehe „Wie wird ein ÖPP-Projekt finanziert?“).

Wie wird ein ÖPP-Projekt finanziert?

Das private Unternehmen finanziert einen Teil der Baukosten. In der Regel leistet die öffentliche Hand eine Anschubfinanzierung.

Sobald die Strecke in Betrieb genommen wird, erhält der private Partner von der öffentlichen Hand eine Vergütung. Diese Zahlungsverpflichtungen werden im Bundeshaushalt für die gesamte Vertragslaufzeit ausgewiesen und stellen somit keine verdeckte Staatsverschuldung und/oder Umgehung der Schuldenbremse dar.

Sobald die Strecke in Betrieb genommen wird, erhält der private Partner von der öffentlichen Hand eine Vergütung. Diese Zahlungsverpflichtungen werden im Bundeshaushalt für die gesamte Vertragslaufzeit ausgewiesen und stellen somit keine verdeckte Staatsverschuldung und/oder Umgehung der Schuldenbremse dar.

Wie die Vergütung bemessen und auf welcher Grundlage sie bezahlt wird, hängt von der Art des ÖPP-Vertrags ab. Im Bundesfernstraßenbau gibt es hierfür drei verschiedene Grundmodelle.

Das A-Modell

Beim Ausbau-Modell (A-Modell) richtet sich die Vergütung für das private Unternehmen nach der Anzahl der Fahrzeuge, die nach Fertigstellung den Abschnitt nutzen. Die Grundlage der Vergütung ist die Lkw-Maut, die in Deutschland seit 2005 auf Autobahnen und seit 2018 auf Bundesstraßen erhoben wird.

Beim Ausbau-Modell (A-Modell) richtet sich die Vergütung für das private Unternehmen nach der Anzahl der Fahrzeuge, die nach Fertigstellung den Abschnitt nutzen. Die Grundlage der Vergütung ist die Lkw-Maut, die in Deutschland seit 2005 auf Autobahnen und seit 2018 auf Bundesstraßen erhoben wird.

Wenn bei Baustellen oder Qualitätsmängeln auf der Strecke Fahrstreifen gesperrt werden oder der Verkehr anderweitig beeinträchtigt wird, erfolgen Abzüge von der Vergütung.

Das V-Modell

Beim Verfügbarkeitsmodell (V-Modell) erhält der private Partner eine Vergütung dafür, dass die Strecke im festgelegten Umfang und vereinbarter Qualität für den Verkehr nutzbar ist.

Beim Verfügbarkeitsmodell (V-Modell) erhält der private Partner eine Vergütung dafür, dass die Strecke im festgelegten Umfang und vereinbarter Qualität für den Verkehr nutzbar ist.

Wenn baubedingt Fahrstreifen reduziert oder Geschwindigkeitsbeschränkungen eingerichtet werden müssen, reduziert die öffentliche Hand ihre Zahlungen.

Das F-Modell

Das F-Modell wurde benannt nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz.

Das F-Modell wurde benannt nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz.

Auf Grundlage des Gesetzes kann der private Betreiber für die Nutzung des Streckenabschnitts eine Gebühr von allen Verkehrsteilnehmern einfordern. Das heißt, die Mautpflicht besteht beispielsweise auch für Pkw und Motorräder. Die Höhe der Maut wird durch die zuständige Landesbehörde festgelegt. Die Anwendung des F-Modells ist beschränkt auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe sowie auf mehrstreifige, autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraßen.

Bürgersprechstunde

Die Sprechstunden zur A 49 im Januar 2021 entfallen coronabedingt.

Kontaktformular

Gerne können Sie mit uns zu allen Fragen in Kontakt treten. Bitte nutzen Sie dazu das folgende Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Mitteilung!